2017年10月、電子部品製造大手、NISSHA(ニッシャ)(旧・日本写真印刷、京都市中京区)の社内ベンチャーとして、創業した。開発する電子機器「mui(ムイ)」が今年1月、米ラスベガスで大きな注目を集めた。

世界最大の家電見本市「CES」で、イノベーションアワード(スマートホーム部門)を受賞したのだ。大木和典最高経営責任者(CEO)(39)は、2回目のCES出展では前年とは違って「世界で有名なメディアからの取材が相次ぎ、驚くほどの反響があった」と振り返る。

ネットにもつながる

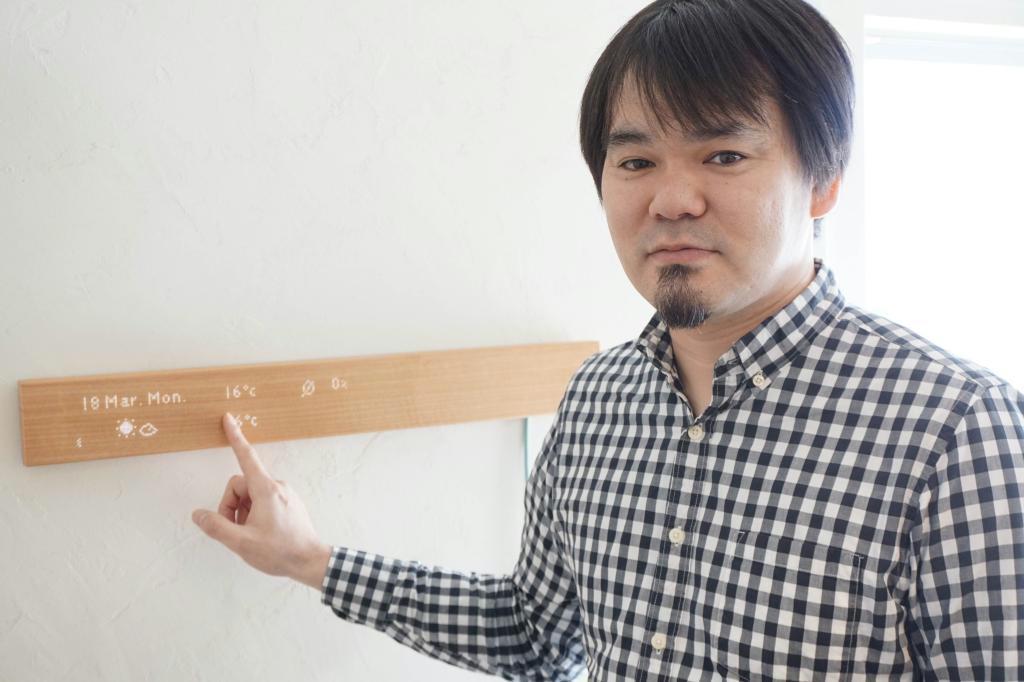

muiは一見すると、単なる木材だが、表面を手で触れると、NISSHAが製造するスマートフォン向けなどのタッチセンサーが反応し、光の文字が浮かび上がる。インターネットにつながり、天気予報やニュースを知らせてくれるほか、IoT(モノのインターネット)に対応した室内の家電操作も可能という。

今や「GAFA(ガーファ)」と呼ばれるグーグルやアマゾンなど世界のIT大手がAI(人工知能)スピーカーを普及させる時代。muiは「『画面=テクノロジー(技術)』の流れがある中、僕たちの製品は『画面はやめよう』のアンチテーゼ(反論)を示した」(大木CEO)というのが新鮮に映り、高評価されたと振り返る。

そもそも、大木CEOが社内ベンチャーを立ち上げた理由は、東京でビジネス開発や営業で経験を積んだ後、赴任した米国駐在時に遡(さかのぼ)る。15年ごろのニューヨークの展示会で、muiの前身となる製品を出品したところ「来場者の反応が良く、もっと売れる製品にできないか」(大木CEO)と思ったからだ。17年の創業後、18年まではmuiの製品が大きな評価を受けることはなかったが、「ユーザーが何のために使うのか、などと考えを突き詰めた」(大木CEO)という狙いで製品の改善を進め、今年のCESで高評価に結びついたという。

日本よりも世界でいち早く注目を集める京都発のスタートアップとして、大木CEOは、今後の経営の課題として「安定的な収益を得られるようなビジネスモデルを築く」と語る。少なくとも現時点では550ドル(約6万円)の価格となるmuiの製造コストの削減を図る一方、muiを動かす原理となるソフトウエアなどを特許化し、他企業とライセンス契約を結んで協業することで経営の黒字化を目指す。